| 漢文の読み方 漢文初歩の初歩 |

|

蘭亭序の参考書の紹介 |

|

|

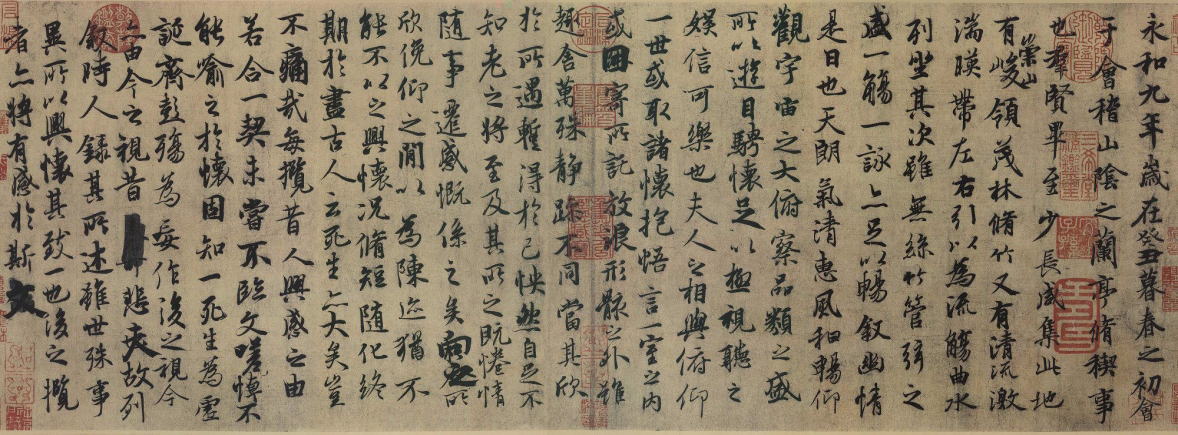

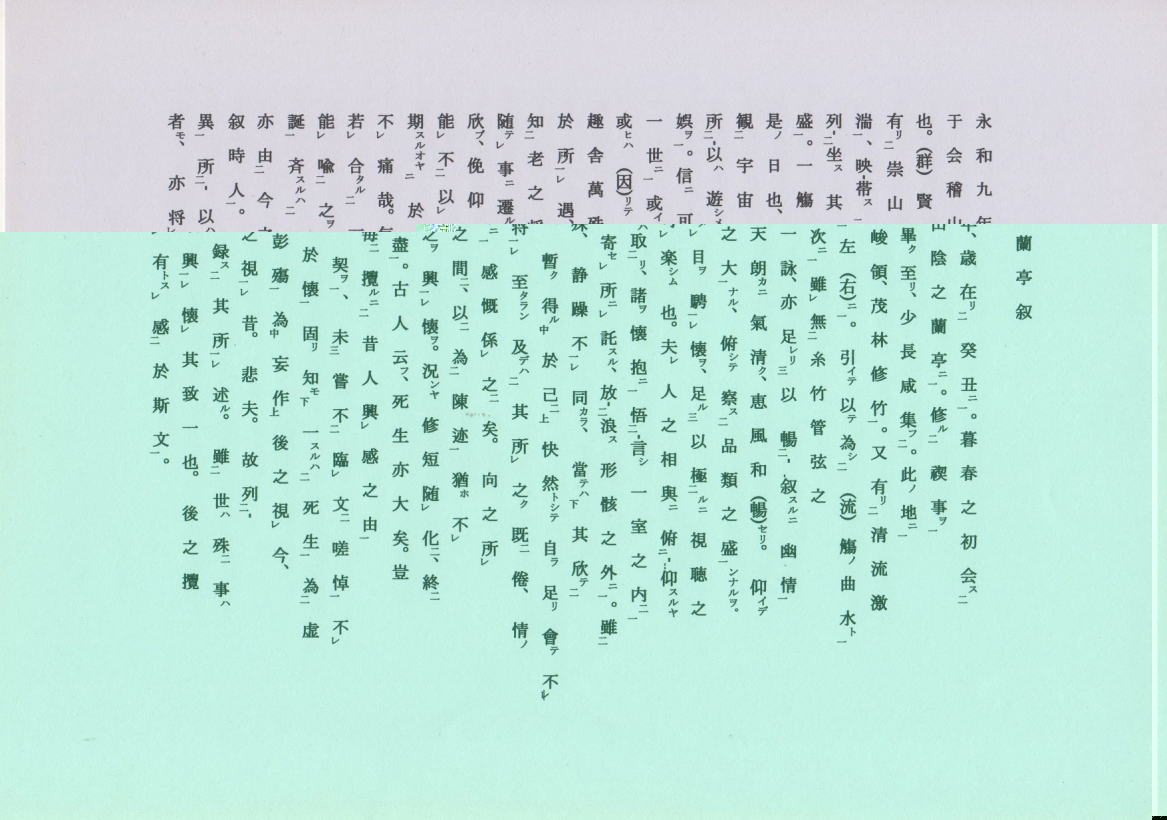

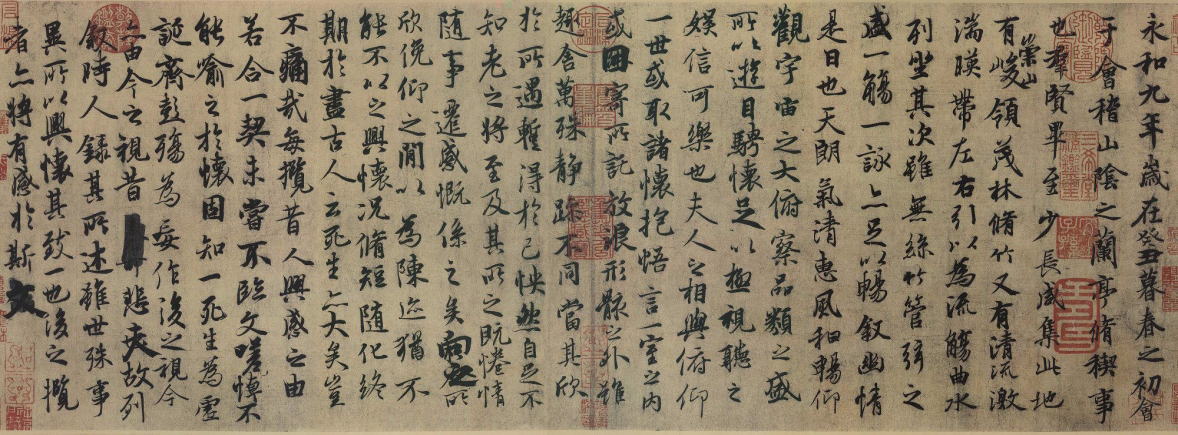

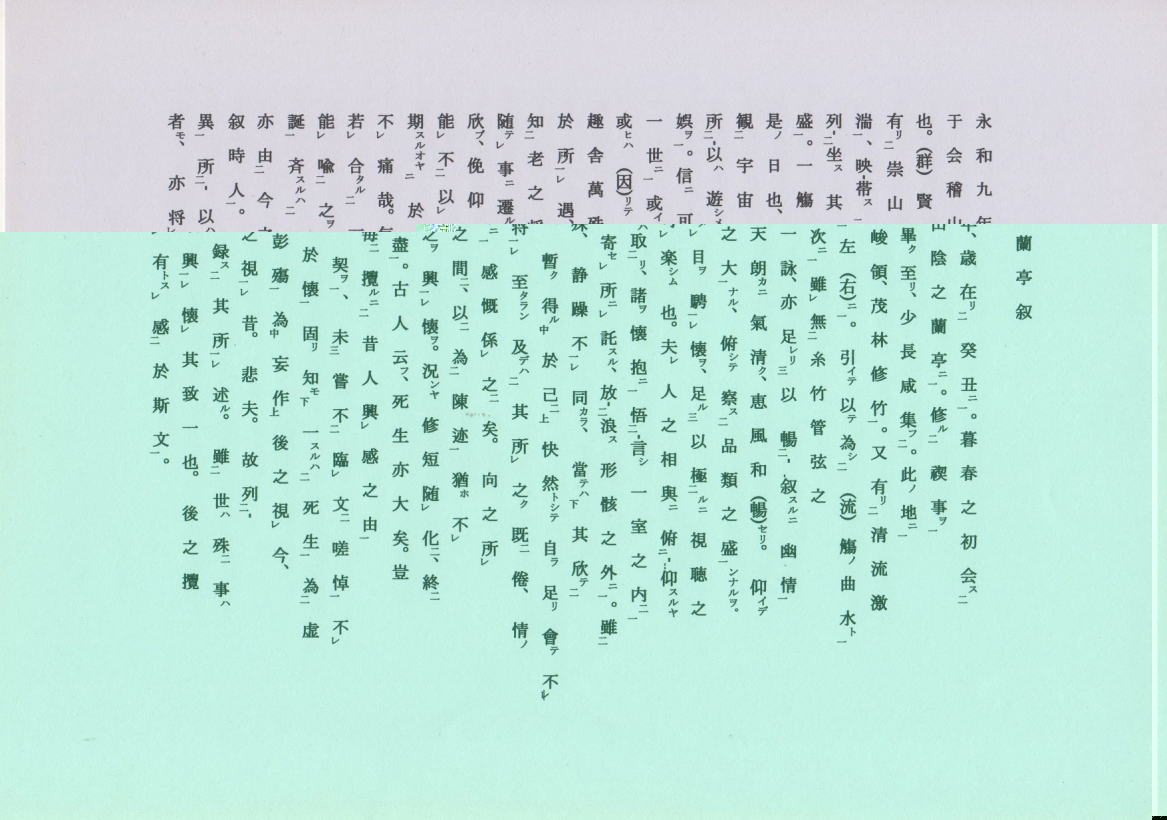

蘭亭叙 チョ遂良臨本 |

王羲之 蘭亭叙・十七帖 |

|

|

|

|

|

|

右の字マール社の書聖名品選集は書家のために現物の書や訓点のついた原文、書き下し、口語や王義之の個人の詳しい個人史まで紹介してありお勧めの本です。大修館書店は漢文の教科書確か漢文の教科書を作っている会社なので私はこの本は読んでいないのですが正確な訓点、書き下し、口語訳は間違いないと思います。もしかして学校の時の教科書この書店だったかもしれませんが忘れました。 |

|

|

漢文名作選(第二集の4) 書聖名品選集 |

|

|

自作のホームページ上で原文と訳を紹介した物、漢文、古文、英文を紹介します。これは主に古典を紹介することが多かったために調べたら訳を付けた物が多くなったので漢文を含め紹介致します。なんか学校のテキスト見たいですが私は学校の勉強が嫌いだったので勉強は出来なかったです。そういう学校時代を送ったのです。出来なかった学生時代を思い出すと勉強ほどほど出来るのが一番ではないかと私は思うのですがもう遅い。今でもあまり勉強は好きでは有りません。 |

|

|

漢文、字をクリックして下さい |

|

|

不思議な岩石に寄せる思い(漢文と英文) 達磨安心(漢文、禅) 般若心経(仏典) 魏志倭人伝(訓点) 魏志倭人伝書き下し |

|

|

魏志倭人伝口語訳 十八史略(殷王朝の滅亡) 拈華微笑(禅) 岳陽楼記(小石川後楽園の名の由来) 山家学生式(最澄の名文) |

|

|

願文(最澄の名文) 出師の表(諸葛孔明の名文) 風信帖(弘法大師空海の手紙) 久隔帖(伝教大師最澄の手紙) 法華経の提婆品の抄訳 |

|

| 阿房宮の賦(杜牧の名文) |

|

法華経と天台宗の世界※仏典は国訳の経典と言って漢文のお経に送り仮名をひらがなにしたものが有ります。しかし私は推理するに昔の名僧は実は漢文を原文かそれに近い形で読んでいたのではないかと推理しています。理由は赤い太字の法華経と天台宗の世界の冒頭をお読み下さい。 |

|

|

古 文 |

|

|

池坊専応口伝 更級日記より① 更級日記より② ③更級日記より 古事記より景行天皇 とはずがたりより 香道秘伝書(抄訳) 元永本古今集の見本 |

|

|

英文 |

|

|

竹取物語より① 富士山の名の由来(左の竹取物語のポップアップのもとのページです) |

|

|

日本は翻訳と言う事と何時も隣り合わせです。 |

|

|

現在の日本は世界の言語、日本の昔の古典を簡単に入手出来ます。また(特に英語圏の外国人)に私は度々英語で道案内などした経験が有ります。精々私の英語力なんかTOEIC(トーイック)300点位(中学生くらいの実力)の本で読書を楽しむ位でも道案内には困りません(今の日本人は誰でも簡単な道案内位は出来ると言う事)その時は直接相手に英語で思いを伝えなければならないのですがそんな経験や上の様な漢文、古文などを大して知識もないのに口語訳をしていると感じた事が有りました。 |

|

| 翻訳と言う行為は偉大であるしいまでは書の観賞にはそれは必要不可欠であります。美術館で優れた書を全く読もうともしないでただ通り過ぎていく人を何度見なければならないのでしょうか悲しいと思います。 |

| それは3つ位しか例をあげられないのですが左は名詩名訳ものがたりと言う本です。翻訳とは英語で言う所のトランスレート変換の意味でしょうか街を歩いていると電信柱がありその上には柱上トランスがありますこれはなかに鉄芯が二本入っていて一方は東京電力の発電機に繋がり一方は我々の家庭につながっています二本の鉄芯の違いは巻き数の違うコイルが入っているだけですこの巻き数によって電圧を変換するらしいのですが電気ほど言語の変換は単純なものでは有りません(電気の計算は難しいですけれど)他の言語をもう一方に変換する時ドラマが起きると名詩名訳ものがたりは言っている本だと思うのです。印象に残ったのはコクトーの耳、アポリネールのミラボオ橋、ブッセの山のあなた、最後の山のあなたなんて原詩を翻訳が越えた感じがあります。 |

| ①感じたことその一、時に翻訳は原典を越えてしまう印象を与える。次に明治期の大村益次郎と言う人は兵学の翻訳が巧みでその西洋からの訳はまるで実際の戦場にいる様な見事な翻訳をしたらしいのです。そして彼は近代日本の軍隊の創設者でもあります。 |

| ②感じたこともしかしたら翻訳は歴史を動かしたかもしれない。私は仏典の法華経を漢文ほぼ原文で読みましたが鳩摩羅什と言う人の物が他の人の漢訳よりも優れて居たことは何となく解りました。或る時印度のサンスクリット語の原典から日本語に翻訳した物を見たのですが観音が多方面を向いた仏となっていました。全部を読んで感じたことは日蓮大聖人と言う人は法華経に生涯を捧げた人と言われていますが観音を多方面を向いた仏と書かれた法華経を読んではたして生涯をささげる気になっただろうかと思うのです。感じたこと精神世界の名訳は偉大な人の生涯を替える事さえあるのでは、 |

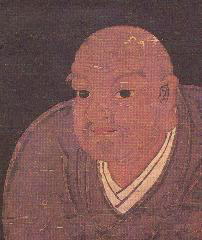

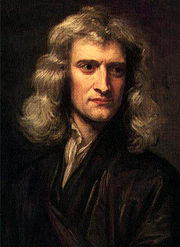

| ③感じたこと翻訳とはただ言語と言語の変換では無いもっと意味の深い行為である。私は詩を書くのですが詩とは日常で世の中の人が気がつかない事にドラマを見出すことではないかと思うのです。言いかえれば色々な現象を詩人が変換して(翻訳)してドラマ仕立てにすることだと思うのです。それは芸術だけではなく科学例えばニュートンはりんごが落ちることで真理のヒントをつかんだと言われていますがある現象からそれを変換(翻訳)あるいは閃きといっても良いかもしれませんをして偉大な人は我々凡人に見せてくれるのだと思います。「詩人や科学者は真理の翻訳家でなくてはならない」と私は言うのですが翻訳は何も言語だけではないと思うのです。そして偉大な行為と私は思うのです。最後に書の観賞は書いた人の思いがかなり伝わる物ですが現在では昔のかな文字が使えないことや漢文が廃れてしまったことなどで流行らなく成ってしまいました。翻訳によって少しでもそれを変換して紹介し皆様にその心が紹介できればと思っております。真ん中鳩摩羅什の訳、妙法蓮華経に生涯をかけた日蓮大聖人 林檎が落ちる現象から近代物理学の祖となったニュートン卿、凡人に宇宙の真理を翻訳したのかもしれません私は翻訳してくれてもちぇんちぇん解りません(笑い)

最後は近代日本の軍隊を作った大村益次郎先生この人の記事は大村益次郎は偉大な翻訳家だ 見て下さい。 |

|

下の四人の人物、左より日蓮、ニュートン、大村益次郎、その下、ルター書の観賞とは言えないかもしれませんが自筆の観賞は出来る様にそれぞれリンク設定しました。やはり自筆て歴史上の有名人てこう言う字を書いたんだなて興味ありますよねそれも書(自筆もふくめて)観賞の魅力なのかもしれません特に大村益次郎の早稲田大学のサイトは(大村益次郎)の字をクリックすると何枚か手紙見られます。ニャンだ以外に美しい字では無いなあなんて感じたりして(ニャンダとじゃお前の字は何だよ色紙に何時も合体って書きやがってっと怒るでしょうまあ大村益次郎ファンの人は怒らないで下さいよ。) |

|

|

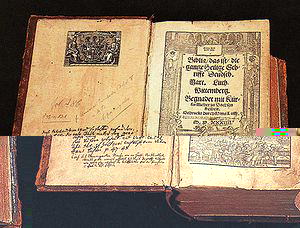

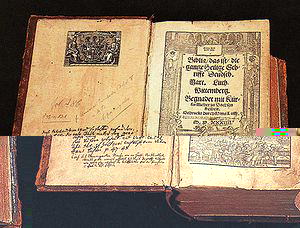

| 下の2枚の写真はルターが翻訳した聖書、右はルター私は翻訳家が職業ではないけれど翻訳者は実は重要な職業である思っています。そして誇りを持たなければいけないと常々口癖のように言っております。しかしこの考えは馬鹿にされていると私は考えています。 |

|

|

書の観賞のもう一つの要点は直接(英語で言うところのダイレクトです。) |

|

| 私は上の説明で電気の例を引き街を歩いていると電信柱がありその上には柱上トランスがありますこれはなかに鉄芯が二本入っていてホニホニョと電気においても書の観賞においてもその文章を(昔の古文や漢文)で現代は翻訳をして観賞をする大切さを説明してまいりました。しかし電気にも交流電力(周波数があり変圧が容易)と直流(電圧一定周波数無し電池など)があるようにやはり原文をそのままよんでそのまま理解するのは大切なことであります。その実例として枕草子85のなまめかしきもの(優美)の考えです。具体的に清少納言はほそやかにきよげなる君たちの…と古文で表現していますがこれをまとめると可憐美、優婉美、瀟洒清潔美、という言葉表現されます。また146に小さきものは、皆うつくしとも言っています。(具体的には本阿弥切れなどは全部読みましたがちっこくて読みにくいのですが独特の美観を湛えております)そしてこの時代の表現の特徴は「おぼめかしさ」朧化(おぼろげ)に表現することです。論より証拠下のでかい字で書いてある(西本願寺本36人集より石山切れ伊勢集(古文)の)字をクリックして、かなを観賞して下さい※恐れ入りますが画像をクリックしてポッブアップで御覧下さい。この和歌を※すみません下の引用の訳は付けてありません、ただ文庫本の古今和歌集などを読んだ゛け口語訳で読んだ゛けでは確かに意味はこういう物かと理解出来ます。しかし先に説明した可憐美、優婉美、瀟洒清潔美、小さきものは、皆うつくしとか特に「おぼめかしさ」朧化(おぼろげ、料紙の美しさ)なん絶対に理解は出来ません書の観賞とはただ翻訳だけではないのです。その文を墨の後を直接読んで理解して文字に依って受ける感じとか醍醐味とかに加え翻訳に依る理解とで深い古の人の精神性や美意識を感じる書の観賞とは誠に高度な芸術的行為と申せましょう |

| では実際に翻訳とダイレクトを使って二首ほど和歌と書(書は一つ)を観賞してみましょう |

まず翻訳で百人一首の3番目柿本人麻呂の和歌口語訳「山鳥の尾の、そのしだれ尾の様に長い長い秋の夜を、恋しい人にも会えず、たった一人で寝ようか」ニャンダこのつまんねえ和歌は次にダイレクト読み「あしひきの山鳥の尾のしだり尾のながながし夜をひとりかも寝む」ダイレクトもつまんねえ歌だなしかしこれにある仕掛けをして分析して読んでみましょうたとえは一部をローマ字入力風にすると「あしひきnoやまtoりnoonoしだりonoながながしよoひtoりかmoねむ」この歌は幾十百万の人に愛唱された名歌と言うoの音が10もかさなるリズムが人々を酔わせた芸術性が意味以前に有ることを知った。(杉山一平著、詩のこころ・美の形にこの記述あり)これなどはダイレクトに読まなければ決してこのリズムに酔えないのです。二つ目「今頃は直ぐに、恋の思い出死んでいたであろうに。「また逢おうね」の言葉を頼みの言葉が今は命の支えだ。」良い詩だと思います。原文はいまははや こいしなましを あいみんと たのめし ことぞ いのちなりける」翻訳は私だから大したことはないです。しかし升色紙を※字をクリックしてこの書の作品を見るとその前衛的ともいえる字の配置を直接見た時はじめてもっと強くこの和歌が観賞する人の心に訴えたのではないでしょうか。正岡子規先生は古今集はつまらないと言ったそうです。それは本当の事でしょう、しかし私はダイレクトに平安朝の和歌の観賞を見る時、書と披講、美しい和紙の本や調度が観賞のセットになっていてその音、人麻呂の和歌の例でも理解できるように和歌とはセット物の総合芸術だったと思うのです。子規先生はそこまで考えて古今集を批判したのかは私には疑問なのです。そして書とは色々な芸術にふれてその真の魅力を表す素晴らしい芸術だと思うのです。お詫び※働いているので時間のやりくりがあります。最初から翻訳や直接意味を理解する大切さを書きゃいいだろこいつと思うでしょうが少しずつ仕上げるしかないのです。お許し下さいもうこのページも多分終わりです。2012/5/3

|

| 西本願寺36人集より石山切伊勢集(古文) |

| 妙法蓮華経比喩品見本(漢文)※漢文は如何にもダイレクトに見えますが訓点によって日本語の文法になおしているので実際には日本語ですが読むと原文を読んだ感じがするので不思議です。法華経は写教の観賞の参考に掲載しました。美術館で観賞されるものは私の主観ですが圧倒的に法華経の様な気がいたします。 |

| 維摩経入不二品紹介(漢文) |

| 蘭亭の如を読んだ感想 |

|

日蓮大聖人の言葉に「まず臨終の事を習って後に他事を習え」 妙法尼御前御返事と言う御言葉が有ります。また記憶違いかもしれませんが映画風と共に去りぬで食事の前に神様にお祈りをしていた場面か有りましたが、考えて見れば食卓は他の生き物の死が誠に上手に飾られた命のやり取りの場面の様な気がいたします。生きると言う事は禍福は糾える縄の如し 人間万事塞翁が馬様な文法で言い表すと生と死ががあざなえる縄の如く表裏一体になっている事で有るのでしょう、道元が生死は一如と言ったのもこの事かもしれません臆病だからつい死ぬのは怖いとか感じてしまうのですが、ところでこいつ生死のことなんか本当に考えたこと有るのかなてなお気楽な感じの人って本当にいる様な気がします。そんな時、自身の死生感とは違うけれど王義之のような書聖でも生死のこと考えていたんだとおもったらなんかホッしました。生き物の死が私の命を支える、噛む事 蘭亭の如をどう読むか、死ぬのはいやだ

|

|

|

原田俊介のページ(聖徳太子の書、日蓮の書の一部を紹介しています。) 昔男のページ(左に同じ) |

|